Corrado Orrico, tra libri e ricordi – note di Paolo Paiusco

In occasione della presentazione più recente del suo libro “L’anima del pallone. Professione calciatore”, Antonio Paganin ha ricordato le figure degli allenatori più famosi – e per lui più significativi, sia in senso positivo sia in senso critico – che ha avuto nel corso della sua carriera.

Tra essi, ha citato con sentimento di stima Corrado Orrico.

La cosa non è sfuggita agli appassionati di calcio presenti all’evento (tenutosi a Montecchio Maggiore nell’ambito di Abilitante Social Fest, e organizzato dalle cooperative sociali Piano Infinito e Città Solidale) e altrettanto non sfugge ai lettori che si accostino alla piacevole prosa del volume scritto da Paganin col compianto professore Adriano Gennari.

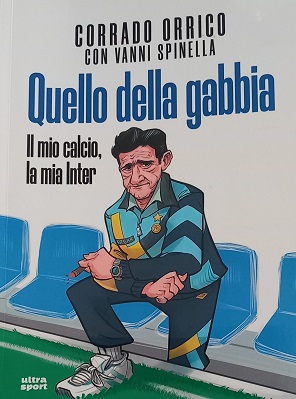

Orrico, infatti, può sulle prime apparire figura secondaria rispetto agli altri più noti e celebrati Mister di cui si parla ne “L’anima del pallone”, ossia Boskov, Trapattoni, Bagnoli e Mondonico. Tuttavia sono significative le parole dedicate da Paganin al tecnico toscano e rappresentano ottima occasione per accostarle alla lettura di un libro che lo stesso Orrico, con il giornalista Vanni Spinella, ha pubblicato recentemente col titolo “Quello della gabbia. Il mio calcio, la mia Inter” (pp. 124, Ultra Sport, 14 euro).

Orrico allenò l’Inter per appena sei mesi, dall’estate del 1991 fino a domenica 19 gennaio 1992, quando si dimise dopo la sconfitta 1-0 subita dalla sua squadra a Bergamo contro l’Atalanta. Era giunto a Milano, sponda nerazzurra, per portare un modo differente di fare calcio: l’Inter era sì reduce dai successi trapattoniani (scudetto-record nel 1989 e Coppa Uefa nel 1991) ma l’ambiente risentiva degli effetti portati dalla rivoluzione che, tatticamente parlando, aveva portato Arrigo Sacchi al Milan. Orrico si era imposto all’attenzione degli amanti del calcio soprattutto con Carrarese e Lucchese: l’Inter era la sua grande occasione, come lo era stato qualche anno prima il Milan per Sacchi dopo le brillanti esperienze a Rimini e a Parma. A differenza di Sacchi al Milan, Orrico all’Inter fallì: ma ad una interpretazione che non risenta dell’immediatezza degli eventi ma piuttosto sia mediata da una prospettiva di visione più storica, il tecnico di Massa lasciò in pochi mesi un segno marcato, destinato a rimanere impresso.

Le pagine dedicate da Antonio Paganin e il libro di Orrico ne sono testimonianze significative.

“All’Inter passò come una meteora nell’immobilità del firmamento, ma riuscì a far rumore. O meglio: eseguì un assolo nella grande orchestra della sinfonia calcistica portando sulle scene ipocritamente contenute un grande scombussolamento”: questa la sintesi, brillante, di Paganin. Sintesi che diviene descrizione quando si arricchisce di particolari sull’uomo – oltre che sull’allenatore – da cui risulta un ritratto di persona senza dubbio interessante, dotata di un certo fascino intellettuale: “Lo ricordo come un attento lettore e un fine commentatore, ma immune dalla spocchia e dall’arroganza tipica di coloro che ostentano cultura come se questa fosse un affare per pochi iniziati”.

Senza spocchia e senza arroganza, Orrico nel suo libro, ad illustrare il suo modo di intendere il gioco, discorre di “storia del calcio”, dal Grande Torino degli anni Quaranta all’Olanda di Cruyff degli anni Settanta passando per la Honved di Puskas degli anni Cinquanta (“Al corso di Coverciano avevo portato una tesi su quella squadra mitica: ero stato un mese a Budapest per studiarla e analizzarne i princìpi di gioco, tornandone con una relazione che fu utilizzata anche dalla Nazionale”). Ma arriva a discorrere di “storia della filosofia” applicata al calcio: nel paragrafo titolato “Che cos’hanno in comune Matthäus e Nietzsche”, in cui il campione tedesco è descritto come un personaggio tipicamente filosofico, nietzschiano appunto: “Nietzsche era il filosofo che a fine Ottocento aveva profetizzato la perdita di valori che stiamo ancora vivendo (…). Per Matthäus erano poche le cose che contavano nella vita. Non credeva in niente e nessuno tranne in se stesso e faceva il mestiere in maniera superficiale, perché con me non ha mai reso al massimo”.

Paolo Paiusco, Arrigo Donà e Antonio Paganin

E a far da chiosa alla descrizione dell’ “Orrico intellettuale” ancora citiamo Paganin: “Mi ricordo che un giorno arrivò alla Pinetina con sotto il braccio un giornale e un libro di cui appena si intravedeva il titolo. Mi colpì perché in copertina spiccava la parola ‘Milan’ – termine peraltro severamente vietato dalle parti di Appiano. Preso coraggio, gli chiesi che cosa ci facesse con un libro sul Milan. Senza perdere la calma, Orrico mi rispose che quel libro non c’entrava nulla con i cugini che abitavano l’altra sponda del Naviglio e che quello che avevo visto era solo il nome dell’autore”. Non sappiamo se Paganin, o qualche suo compagno di squadra, si appassionò ai libri di Kundera, ma l’aneddoto simpatico, confermando la personalità di Orrico, ci ricorda che la curiosità suscita interesse e quindi conoscenza.

L’auspicio è che queste righe diano spunto alla riscoperta di una figura – ribadiamo – non secondaria del calcio italiano degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta, e che il favore verso il libro di Orrico sia pari a quello riservato al libro di Antonio Paganin: “Orrico era in anticipo sui tempi e aveva capito come questi stessero cambiando”, scrive l’ex calciatore, ed è un peccato che l’aver compreso il cambiamento non sia stato per l’allenatore sufficiente a governarlo.

Solo in conclusione accenniamo al termine richiamato nel titolo del libro di Orrico, che in maniera velatamente provocatoria allude a quella identificazione con un simbolo di cui l’Autore è stato vittima: “la gabbia”.

“La gabbia” appunto era l’etichetta un po’ riduttiva ed altrettanto banale che veniva – e tutt’ora, a più di trenta anni di distanza, viene – associata al suo modo di allenare: in realtà – e il libro lo evidenzia in maniera discreta ma irrevocabile – “la gabbia” è una parte, importante senza ombra di dubbio, ma chiaramente non esaustiva del modo di concepire il calcio da parte di Orrico. “Non è stata capita”, afferma il tecnico di Massa, e “la maggior parte delle persone, compresi tanti miei colleghi allenatori, l’ha snobbata. Direi volgarizzata”.

Sulla descrizione della gabbia (che viene definita “strumento di lavoro”) si rimanda alle righe dedicatele nel libro; non possiamo tuttavia far a meno di sottolineare con un sorriso – a beneficio anzitutto dei lettori più giovani – quanto lo stesso co-Autore, Vanni Spinella (classe 1980), si premura far sapere: che lui stesso, da bambino, quando sentiva parlare della gabbia di Orrico pensava che avesse le sbarre.